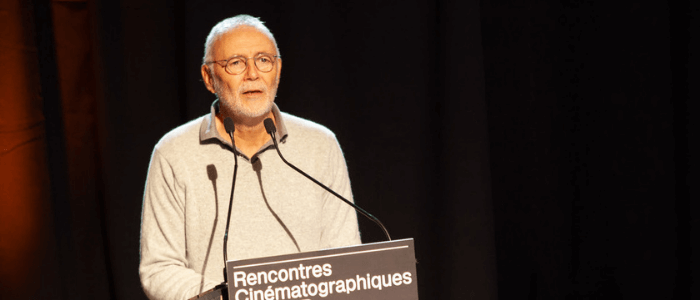

Christian Carion : « Les salles peuvent-elles encore diffuser tous les films compte tenu de la fréquentation ? »

Que retenez vous de ces Rencontres de l’ARP ?

Il est évident que la pandémie a précipité des phénomènes qui existaient préalablement mais qui se sont radicalisés. Dans ce contexte, notre modèle de production risque d’être fortement impacté, surtout si les salles ne sont plus fréquentées comme elles l’ont été. Ce qui est malheureusement le cas aujourd’hui. Il y a un changement à la fois qualitatif et quantitatif du public. Dès lors, il faut nous interroger sur le public auquel nos films s’adressent. Les salles peuvent-elles encore diffuser tous les films compte tenu de la fréquentation ? La priorité de tous les cinéastes, c’est que leurs oeuvres soient vues par le plus grand nombre. Je suis d’une génération qui découvrait le cinéma en salle. J’ai ce schéma là en tête. Est-il dépassé aujourd’hui ? Je veux croire que non. Mais il n’est clairement plus le seul. Après tout, je rencontre des cinéastes qui se désintéressent du mode de diffusion de leurs films. Ils souhaitent seulement réaliser leurs projets avec les financements nécessaires. En admettant que les films de ces jeunes réalisateurs soient diffusés sur un petit écran, cela fait-il de ces derniers des sous cinéastes qui font des sous films ? Surement pas. On ne peut pas concevoir une aristocratie du grand écran. Tous mes films sont sortis en salles mais tous sont désormais exploités à la télévision. Une hirondelle a fait le printemps et Joyeux Noel ont été multi-rediffusés et ils se sont fait aussi connaître sur le petit écran. Rien ne me rend plus heureux que voir Joyeux Noel signer de telles audiences chaque année au moment des fêtes.

Et cela ne vous empêche pas de rester attaché à la salle ?

Absolument. Je me battrai toujours pour que mes films soient d’abord diffusés sur un grand écran. Je me suis d’ailleurs récemment associé avec un exploitant pour créer une salle de cinéma dans un lieu assez déserté sur le plan culturel. Si on offre aux gens la possibilité de voir des films de cinéma sur grand écran pour un prix attractif autour de 6 à 7 euros, ils seront là. Actuellement, une place à 12 euros reste trop chère dans le cadre d’une sortie familiale. Un argument auquel on répond que les abonnements à Netflix ou Canal+ sont plus onéreux. Certes, mais les spectateurs peuvent y voir tous les films qu’ils souhaitent alors qu’ils n’en verront qu’un seul en salles pour le prix d’une place.

Dans son intervention lors des Rencontres, Dominique Boutonnat a fait savoir que le CNC sera toujours présent pour protéger les salles mais qu’il était nécessaire de s’interroger sur ce qu’est un film de cinéma aujourd’hui car ce dernier peut tout à fait être diffusé autrement que sur un grand écran compte tenu de la multiplicité des canaux de diffusion. Selon vous, qu’est ce qu’un film de cinéma ?

La question n’est pas tant de savoir ce qu’est un film de cinéma mais plutôt ce qu’est un bon film. Claude Lelouch m’a dit un jour que le seul critique qui compte, c’est le temps. Il faut différencier les films qui sont inscrits dans l’air du temps et ceux qui se sont inscrits dans le temps. Ce ne sont pas les mêmes. Les films qui résistent au temps demeurent les meilleurs car ils sont intemporels et nous touchent encore aujourd’hui alors qu’ils ont été conçus il y a 60 ans. Et peut importe sur quel écran ils sont aujourd’hui diffusés.

Votre dernier film, My Son, vient de sortir en salles. Il s’agit d’un remake en langue anglaise de votre précédent long métrage, Mon Garçon. Qu’est ce qui a motivé ce projet ?

Dès le tournage de Mon Garçon, je nourrissais le désir d’adapter cette histoire dans la culture anglo-saxonne. J’ai proposé le projet à mon producteur Christophe Rossignon mais il n’était pas intéressé. Je lui ai donc racheté les droits via ma société, Une Hirondelle Productions. Je me suis associé avec Wild Bunch International et nous avons financé le film avec les américains pour un budget d’environ 6 M$. La pandémie nous a aidé car la suspension des projets des deux acteurs James McAvoy et Claire Foy a rendu ces derniers disponibles. Nous avons tourné dans les Highlands Ecossaises afin de donner une place encore plus prépondérante à la nature dans ce film que dans le précédent, avec une pluie quasi permanente et une lumière très singulière qui apportent une atmosphère encore plus saisissante.

Si Metropolitan a bien assuré la sortie dans les salles françaises, le film n’est disponible qu’en SVOD aux États-Unis. Pourquoi ?

À l’origine, nous avions comme partenaire un duo de distributeurs indépendants, MadRiver et STX Films, qui a longtemps défendu le cinéma de grands auteurs comme James Gray. Ils se sont montrés enthousiastes à l’idée de sortir le film via une exploitation classique mais les choses se sont vite dégradées lorsqu’on s’est aperçu qu’au moment de la réouverture des salles américaines, 30% des écrans avaient disparu. Contrairement à la France, les Etats-Unis n’ont pas bénéficié de la politique du « quoi qu’il en coûte ». Ce n’est pas leur esprit que de donner de l’argent aux entreprises. La différence, c’est que nous avons gardé toutes nos salles alors que chez eux, 30% d’entre elles sont devenues des garages ou des magasins de chaussures. Et toutes défendaient le cinéma indépendant. Dès lors, les distributeurs m’ont fait savoir qu’il était trop complexe de sortir dans de bonnes conditions compte tenu de la situation des écrans américains. D’autant plus qu’ils avaient reçu une offre financière importante de la plateforme Peacock, créée par Universal. Le film y est diffusé depuis le 15 septembre. Ce qui a accéléré la sortie française car il fallait éviter le risque de piratage. Il semblerait que nous soyons actuellement dans le Top 5 des visionnements de la plateforme mais nous n’avons pas les chiffres précis. Dans ce contexte, sortir dans les salles françaises est devenu un acte politique. À tel point que lorsque nos partenaires américains l’ont apprit, ils nous ont dit : « vous procédez comme avant ». Cela signifie bien qu’ils sont passés à autre chose. En tout cas pour cette typologie de films. Il y aura toujours des blockbusters dans les salles américaines, ainsi que des films de festivals dans des circuits art et essai de centre ville. Mais tout le reste sera diffusé sur des plateformes. La question est de savoir si c’est ce qui nous attend en France ? Je veux croire que non car nous avons une culture de la salle plus forte et plus ancienne que les américains. Mais nous serons bientôt fixés. Si dans six mois nous n’avons pas retrouvé une fréquentation similaire à celle que nous avons connu précédemment, c’est que nous avons un vrai problème.