À la une

Autopsie des difficultés dans l'animation

Les difficultés du secteur de l’animation en France étaient le sujet au centre des Rencontres animation formation, qui se sont refermées vendredi 22 novembre à Angoulême. A l’occasion d’une présentation des chiffres du secteur, le CNC et AnimFrance ont mis en lumière les principales raisons du ralentissement.

Le coup d’arrêt dans la prestation de services

Les studios français subissent d’abord de plein fouet la baisse de la prestation de service, qui pèse habituellement pour 50% de leur activité. Le meilleur moyen pour rendre compte de cette activité : le nombre de projets bénéficiant du crédit d’impôt international (C2I). Ils étaient 54 en 2023, pour un total de 194,5M€ de dépenses sur le territoire français.

Les chiffres, présentés par Cécile Lacoue, directrice des études, des statistiques et de la prospective du CNC, ne rendent pas encore compte du ralentissement de la production, intervenu à partir de la deuxième moitié de 2023. “On peut s’attendre à ce que 2024 soit en recul”, affirme-t-elle.

On le sait, les plateformes ont réduit leurs investissements dans l’animation. Or, 70% des projets d’animation soutenus par la C2I sont originaires d’Amérique du Nord.

Les données d’Ampere Analysis partagées par Cécile Lacoue rendent compte de ce coup de frein outre-Atlantique : sur la période entre avril 2023 et mars 2024, le nombre de séries commandées par le groupe Disney (en linéaire et streaming) était de 37. Ce nombre était de 64 sur les 12 mois précédents. Sur Netflix, le nombre de séries commandées atteint 41. Un an avant, c’était 74.

Alors que les Etats-Unis sont habituellement le pays qui commande le plus de séries, ils se trouvent désormais en deuxième position, avec 99 séries, loin derrière le Japon, qui produit toujours autant, et a commandé 226 séries sur les 12 mois entre avril 2023 et mars 2024. Le Royaume-Uni est troisième avec 48 séries et la France quatrième avec 39 séries.

La chute des investissements étrangers dans la production française

Mais la baisse des investissements étrangers touche aussi la production déléguée française. D’abord, car les coproductions et préventes étrangères financent presque 25% des séries d’animation. Comme le calcule Stéphane Le Bars, délégué général d’AnimFrance, en additionnant les préventes et les ventes, l’international a apporté 125 millions d’euros aux productions françaises en 2021. Cette somme est tombée à 75 millions en 2023. “Il y a un décrochage d’une violence importante du financement international de l’animation audiovisuelle française”, insiste Stéphane Le Bars.

Et, là aussi, le marché américain est l’un des premiers responsables : les ventes de programmes d’animation en Amérique du Nord se sont effondrées de 79,8% entre 2022 et 2023.

Sur l’ensemble du globe, elles baissent de 11,2%. Le problème : les producteurs financent de plus en plus leurs séries en assumant une partie du risque, et en espérant récupérer leur mise avec les ventes, notamment à l’étranger. Quand ces ventes s’écroulent, cela devient compliqué. “Le risque devient déraisonnable, ce qui explique les difficultés d’un certain nombre de studios”, constate Stéphane Le Bars.

Pour sortir de la crise, les propositions et débats vont se multiplier dans les prochains mois. Un enjeu majeur pour AnimFrance sera de peser pour faire évoluer le décret SMAD. L’objectif est de renforcer les clauses de diversité dans les conventions pour pousser les plateformes à investir dans de la création originale. Une revendication déjà exposée au dernier festival d’Annecy.

Un autre sujet : celui de YouTube, devenu un acteur majeur de l’audiovisuel, mais qui est à l’heure actuelle dispensé d’obligations d’investissement grâce à son statut d’hébergeur. Stéphane Le Bars veut croire à un changement de paradigme : “La Flandre [en Belgique, ndlr] a décidé d’élargir son décret de transposition de la directive SMA aux réseaux sociaux dont YouTube et TikTok. La Commission européenne n’a pas dit que n’était pas possible. Cela montre que les lignes commencent à bouger, même s’il y aura des recours et du contentieux.”

Audiovisuel public : 4 questions en suspens après la pérennisation du financement

Le satisfecit est venu de (presque) tous les bords. Mercredi 20 novembre, l’Assemblée nationale a définitivement acté la réforme du financement de l'audiovisuel public. Le 1ᵉʳ janvier prochain, Radio France, Arte, France Médias Monde, l’INA et TV5 Monde continueront d’être financés via le prélèvement d’une fraction de la TVA. Bien que les élus de La France insoumise, qui militent pour le retour de la redevance, et ceux du Rassemblement national se soient abstenus, seulement six députés se sont prononcés contre la pérennisation du financement de l’audiovisuel public, un geste fort qui témoigne de l’urgence de la situation.

Dans un communiqué, La Filière Audiovisuelle (LaFA), nouvelle association regroupant les principaux acteurs du secteur, a salué “ce vote essentiel pour l’indépendance du financement des médias publics et donc de leur avenir”. De son côté, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a indiqué que l’adoption de cette réforme constitue “une garantie de stabilité et d’indépendance indispensable à l’exercice de nos missions”.

Pourtant, cette réforme, bien que primordiale, n’a pas permis de résoudre tous les problèmes de l’audiovisuel public. Les débats autour du maintien du mode de financement actuel ont fait renaître les discussions sur la création d’une holding regroupant les sociétés de service public, et pourquoi pas, un jour, de leur fusion, tandis que certains dirigeants demandent une programmation pluriannuelle de leur budget.

Bientôt une loi de programmation financière de l'audiovisuel public ?

Durant l’audition des dirigeants de l'audiovisuel public par la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale sur les projets de contrats d’objectifs et de moyens, Sibyle Veil, à la tête de Radio France, a évoqué la nécessité d'une loi de programmation financière de l'audiovisuel public. Celle-ci permettrait de renforcer l'indépendance, comme le font l'Allemagne avec la Deutsche Welle ou le Royaume-Uni avec la BBC, en assurant une prévisibilité et en empêchant que ces médias deviennent une variable d'ajustement. “Nous pilotons à vue avec un budget que nous découvrons à peine et pour lequel les décisions financières sont encore en train de se prendre”, avait-elle déclaré à l’Assemblée nationale.

Un budget trop en baisse ?

Tandis que le gouvernement cherche à réaliser 40 milliards d’euros d’économies, l’audiovisuel public sera certainement sommé de se serrer la ceinture durant l’exercice 2025. France Télévisions verra ses dotations diminuer de 33 millions d’euros. “Pour 2025, par rapport au contrat d'objectif et de moyens, c'est 86 millions d’euros de moins, 51 millions dans le PLF et 35 millions par amendement”, avait indiqué Delphine Ernotte, présidente du groupe, devant les députés début novembre. Du côté de Radio France, la baisse atteindrait pour l’heure 16,4 millions d’euros, et 10 millions pour France Médias Monde. Ces baisses inquiètent les dirigeantes des trois sociétés, qui craignent que les services publics ne puissent pas fonctionner de la même manière si les financements sont réduits, surtout sans les revenus générés par les Jeux olympiques de Paris.

La holding de l’audiovisuel public, plus que jamais à l’ordre du jour ?

Au Parlement, les débats portaient presque autant sur le projet de réforme du financement du service public que sur sa gouvernance et la création d’une holding. Alors que Rachida Dati, ministre de la Culture, milite pour une présidence unique, les députés de gauche se sont largement exprimés contre le projet défendu par la membre du gouvernement. “Je pousse depuis des années pour une plateforme unique”, a indiqué Delphine Ernotte. “Nous sommes en train de le faire, finalement, d'une certaine manière, avec France.tv puisque nous allons accueillir très prochainement l'offre d'Arte, de l'INA, des chaînes parlementaires.” Il semblerait que la PPL Lafon, portant sur la création de cette holding, pourrait être inscrite à l’ordre du jour de l'Assemblée nationale avant la fin de l’année. Les différents patrons de l’audiovisuel public devraient être reçus à Matignon pour discuter de ce sujet dans les prochaines semaines. Néanmoins, tandis que la fusion des entités du service public était envisagée avant la dissolution de l’Assemblée nationale en juin, ce scénario ne semble plus être d’actualité du côté de la rue de Valois.

Quels Contrats d’objectifs et de moyens ?

Pour l’heure, l’audiovisuel public n’a pas encore de garantie sur ses Contrats d'objectifs et de moyens (COM) mais sait d’ores et déjà qu’ils seront assortis de baisses budgétaires par rapport aux précédents. Les projets de COM 2024-2028 de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et de l’Institut national de l’audiovisuel ont été présentés devant la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale début novembre. Les Affaires culturelles de l'Assemblée ont décidé de rejeter ces COM le 6 novembre. En plus des questions financières, ces COM doivent donner des trajectoires aux sociétés sur leur organisation. En août, l’Arcom, qui avait émis un avis favorable sur le projet de COM, déclarait également que “les projets visant à renforcer les synergies et les coopérations entre” les trois groupes “se doivent d'être poursuivis et amplifiés”, comme c’est le cas des journaux Ici.

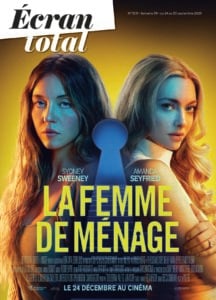

Focus sortie : le film d'horreur "Heretic" avec Hugh Grant

Sortir Heretic de la case film de genre. C'est tout le pari du Pacte, qui distribue ce mercredi 27 novembre le long métrage de Scott Beck et Bryan Woods (notamment scénaristes de Sans un bruit de John Krasinski) sur environ 250 copies (majorité de circuits et de VF). Pour cela, le film a plus d'un atout dans son sac : sa tête d'affiche dans un rôle à contre-emploi déjà (en la personne de Hugh Grant), ses deux autres jeunes héroïnes incarnées à l'écran par Chloe East et Sophie Thatcher, sa production A24, ses joutes verbales (avec une réflexion philosophique sur la religion), son côté thriller et ludique (un labyrinthe dans une maison façon escape game), et sa manière plutôt singulière de jouer sur la peur (loin des jump scare, proche des retournements de situation).

Le Pacte positionne ainsi Heretic comme un "film d'horreur-thriller-polar qui peut parler à un public plus large, sur le modèle de Get Out de Jordan Peele", détaille Xavier Hirigoyen, le directeur de la distribution. Comprendre : la cible s'étend des 15-30 ans amateurs de cinéma de genre aux 40-50 ans fans de thrillers ou de Hugh Grant.

"Caution journalistique"

Dans cette logique-là, le distributeur a lancé une première bande-annonce le 26 juin dans les UGC, Pathé, CGR, Megarama et Kinepolis, mettant en avant le rôle inattendu de Hugh Grant, puis une seconde, le 8 octobre, en amont du film d'horreur Smile 2, dans ces mêmes circuits, soulignant cette fois le côté thriller, labyrinthique et les très bonnes critiques de la presse. "La caution journalistique nous a permis d'élargir notre cible", appuie Aurélien Renouard, responsable du marketing au Pacte.

C'est pourquoi le distributeur a également noué un partenariat "très fort" avec le magazine de cinéma Première, dont la couverture sur Hugh Grant a été placardée sur les kiosques. Le Pacte a également mené une campagne d'affichage dans le métro et le RER en double-flash et sur les écrans digitaux.

Le distributeur a également mis en place des partenariats avec Senscritique et Allociné pour toucher les cinéphiles, sur Skyrock, jeuxvideo.com et PureBreak pour le côté people et sur Views pour l'aspect plus lifestyle. Plusieurs interviews de Hugh Grant, venu à Paris la semaine dernière, ont également été mises en boîte pour M6, Quotidien ou encore France Inter.

Enfin, sur le digital, Le Pacte a posté des contenus sur Instagram, TikTok, Snapchat, Twitch et même Facebook (pour toucher une cible plus âgée). La société a aussi travaillé avec Senscritique et le créateur de contenus sur le cinéma Antton Racca (5 millions de followers sur TikTok), qui a créé des vidéos spécifiques sur le film. Suffisant pour que Heretic fasse aussi bien qu'aux États-Unis, où le film, sorti le 8 novembre, a déjà amassé 20 millions de dollars en deux semaines ? Le Pacte se montre confiant, avec déjà 15 000 entrées enregistrées lors des avant-premières organisées le soir d'Halloween en France.

Fin de tournage pour la saison 2 de "Escort Boys"

Le tournage de la saison 2 de la série Prime Video Escort Boys vient de se terminer dans le Sud-Est. "La saison 1 a été un succès, s'enchante Charlotte Toledano-Detaille de Story Nation Productions, coproductrice de la série avec Myriam Gharbi de Vasselot d'Oberkampf Productions (deux labels de Mediawan). La saison 2, avec même équipe artistique à laquelle s'ajoute le scénariste Louis Pénicaut, a été commandée par la plateforme dans la foulée."

Un financement difficile : Prime, pour une grosse partie, le CNC, et des fonds propres.La Région Sud n'avait pas soutenu la première saison. Elle a été sollicitée à nouveau pour la saison 2. "Nous comptions dans les équipes une quasi totalité de techniciens locaux, des comédiens aussi, souligne la productrice. Nous avons tourné à 100% dans la région, à Cassis, à Arles, en décor naturel..." L'équipe espère donc, cette fois, obtenir le soutien de la collectivité. De nombreux guests, en plus de Josiane Balasko et Clara Morgane, seront bientôt annoncés. Les six épisodes de 40 minutes sont censés être livrés au premier semestre 2025.

En attendant, la saison 1 est diffusée en seconde fenêtre sur TF1 à partir du 2 décembre, après un épisode de Cat's Eyes, et ce deux semaines d'affillée. La diffusion de la saison 2 en linéaire est en négociation, probablement en attente des audiences. Une seconde fenêtre est donc également espérée.

Émeline Chetara (Scelf) : "Nous voulons mettre les fonds adaptables entiers à disposition du cinéma et de l'audiovisuel"

La Scelf (Société civile des éditeurs de langue française), qui représente 397 éditeurs pour environ 800 labels littéraires, organise des événements dédiés à l'adaptation depuis quinze ans comme les Shoot The Book, les Rencontres de l'Audiovisuel. Des éditeurs membres de la Scelf y participent avec des projets adaptables. La mission de la structure est de valoriser le travail des éditeurs et leur expertise sur l'adaptabilité : des rendez-vous B2B, comme le Marché des Éditeurs de Marseille Series Stories, et des sessions de pitch avec un jury de professionnels de l'audiovisuel. La société sort le 27 novembre 2024 une plateforme dédiée. Présentation avec Émeline Chetara, directrice des programmes de la Scelf.

Comment l'idée de la plateforme Shoot The Book est-elle née ?

D'un constat assez simple. Lorsque les éditeurs rencontrent les producteurs, ils ont naturellement tendance à présenter leurs nouveautés, celles qui s'inscrivent dans le circuit des parutions de leur maison. Nous voulons aussi mettre à disposition du cinéma et de l'audiovisuel aujourd'hui, les fonds adaptables entiers des éditeurs, pas toujours à portée des éditeurs. Car il n'est pas toujours besoin de parler de chiffres de ventes, d'actualité, il suffit de personnages, d'arènes, d'un contenu. C'est le cœur de la plateforme Shoot The Book. Les éditeurs se sont déjà saisis de l'outil et vont l'alimenter au fil de l'année.

Et pour les petits éditeurs, les titres, auteurs moins prisés ? Comment ne pas les noyer dans les 4000 titres, à ce jour, annoncés ?

Équité totale sur la plateforme. C'est justement son but ! Parler collectif, arriver avec une offre éditoriale collective. Nous suivons, nous accompagnons, notamment sur des axes de formation, des petites structures peu visibles, qui ne connaissent pas toujours les marchés d'adaptation et n'osent pas y être présentes. Lorsque l'on ne connaît pas le marché, qu'on n'a pas les clés de compréhension, il est difficile de se lancer. Surtout lorsque l'on travaille parfois seul loin des grands groupes. La plateforme, par le biais du digital, va offrir à ces professionnels une visibilité nouvelle et les rendre la rencontre possible.

Comment la plateforme fonctionne-t-telle ?

Les producteurs y ont accès par abonnement de 850€ pour l'année. Ce sont eux qui ont contribué à la concevoir, lors d'ateliers entre l'édition et l'audiovisuel, pour composer avec un langage commun et, surtout, s'aligner sur les grandes catégories et typologies d'ouvrages qui vont permettre une adaptation. La plateforme dispose d'un moteur de recherche construit avec deux niveaux. Un premier niveau avec des mots clés, assez larges, type Google. Ensuite, un autre avec différents critères pour affiner à l'aide de termes, d'une terminologie que l'on retrouve dans les fiches de projets des éditeurs.

Quelles informations les utilisateurs trouveront-ils ?

Si une œuvre est optionnée, par exemple. Et une information qui paraît secondaire mais ne l'est pas du tout : le contact des éditeurs ! Au sein des grandes structures, comment trouver le bon contact ? Les producteurs nous disent généralement qu'ils perdent une semaine lorsqu'ils repèrent un projet à contacter la bonne personne, le bon interlocuteur, le cessionnaire de droit !

Combien d'adaptations sont-elles nées d'événements Shoot The Book ?

Nous avons mené une étude il y a maintenant deux ans, uniquement sur les sessions de pitchs. 30% des projets présentés à Shoot The Book ont fait l'objet d'un contrat avec un producteur. Parfois juste une option. Mais cela prouve la visibilité offerte par le biais du programme aux projets littéraires. Il faut considérer ce qui passe au-delà même des pitchs et des rendez-vous officiels !

Quels projets pour 2025 ?

En 2025, nous déroulons un grand plan de formation avec le ministère de la Culture. Nous allons accompagner les petites structures d'édition pour qu'elles soient présentes sur les marchés d'adaptation. Nous avons toujours fait de la formation, mais nous la structurerons autour de l'adaptation. Côté événementiel, nous poursuivons tous nos projets, nous développerons certaines actions à Cannes, que nous annoncerons plus tard. Nous serons présents au Festival du Livre de Paris, c'est tout à fait nouveau, sur un axe plus grand public. L'idée est d'aller faire la promotion de l'adaptation et sortir du cadre professionnel pour aller sensibiliser le grand public aux projets du livre à l'écran.

L'actualité du secteur

Marseille Series Stories 2024 : "Joan" chouchou du jury et du public

Le jury de la 4e édition du festival Marseille Series Stories, premier festival français de séries adaptées d’œuvres littéraires, a dévoilé son palmarès ce dimanche soir 24 novembre 2024.

Joan est sacrée meilleure série : « À l’unanimité, nous avons choisi une série qui nous a séduit comme une évidence : par sa mise scène, sa reconstitution des années 80, son rythme et l’interprétation de ses comédiens », déclare le jury composé de Thierry Neuvic, acteur, Manon Azem, actrice, Carole Della Valle, productrice, Franck Ollivier, auteur, scénariste et producteur, et Clémence Poidatz, actrice. La série britannique réalisée par Richard Laxton et adaptée des mémoires de Joan Hannington reçoit aussi le prix du public.

Le palmarès

Meilleure série adaptée d'une œuvre littéraire : Joan

Prix d'interprétation : Francesco Zenga pour son rôle d’Antonio "Nino" Mancuso dans La Storia

Prix de la mise en scène : The serial killer’s wife

Mention spéciale : Dear You

Prix du public : Joan

"La Storia" à la recherche d'un diffuseur français

En compétition à Marseille Series Stories, cette série historique italienne pour la Rai, signée Picomedia, est co-produite par la structure française Thalie Images, portée par Stéphane Moatti. C'est un 4x100' (8x52' à l'international) à l'initiative de la société italienne. Les deux structures font partie du groupe Fremantle, suite au rachat d'Asacha. "Au début, nous voulions pour les diffuseurs français des actrices italiennes connues, entame le producteur. Mais choix a été fait de garder une identité marquée autour d'un dialect romain pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avons pas eu de chaînes françaises coproductrices en amont."

Avec la production italienne, le producteur français cherche du financement international, notamment le programme Creative Media Europe, non-obtenu finalement. La série est adapté d'un roman de la célèbre Elsa Morante, traduit dans de nombreuses langues.

"Je suis minoritaire dessus, c'est un projet italien", rappelle le producteur. La série a nécessité un budget de 12M€. Le financement : la Rai, la région de la Lazio, et Beta Film, le distributeur allemand. Ce dernier "a proposé un gros minimum gratuit", remercie Stéphane Moatti. Mais aucun financement français. Un espoir repose sur la sélection à Marseille Series Stories pour trouver un diffuseur.

Prochaines grosses productions pour France Télévisions

A l'échelle du groupe Fremantle, l'adaptation représente entre 15 et 20% du travail. Deux chargés de développement ont pour attribution d'entretenir les liens avec les éditeurs. "L'idée, c'est d'arriver en amont, place le producteur. Une fois l'ouvrage publié, c'est la bataille !" Le groupe via la société EVS adapte actuellement, pour TF1, Tout le bleu du ciel de Melissa Da Costa.

En attendant, France Télévisions diffuse bientôt leur production attendue Rivages. Thalie Images devrait aussi annoncer bientôt un nouveau projet d'ampleur, comédie/aventure, avec France Télévisions qui va bientôt rentrer en production, "plutôt en début d'année", présente Stéphane Moatti.

Au Marché des Éditeurs, Delcourt au-delà de la bande-dessinée

Le groupe - qui compte parmi ses structures Les Éditions Marchialy, les labels Littérature du réel et les Avrils, comme des labels jeunesse - recevait lors du Marché des Éditeurs du Festival Marseille Series Stories une douzaine de producteurs, hors rendez-vous plus informels hors des horaires, pour présenter son catalogue. "Nous venons présenter nos nouveautés sous tous ces segments, annonce Solène Caron, visage du groupe sur place, chargée de sessions d'audiovisuelle, recrutée il y a une petite année. Nous proposons des titres assez diversifiés parce que nous avons chance d'avoir à la fois de la jeunesse, d'être en contact avec des producteurs d'animation. C'est un terrain sur lequel on est très actifs, même s'il y a un peu moins de producteurs d'animation à Marseille mais certains sont tout de même présents. Des BD qui se prêtent à la prise du réel, aussi bien en série que cinéma. Certains ont attiré pas mal l'attention : Les Algues Vertes (Haut et Court, Panache Productions...), Le Médiator..."

Le groupe n'a donc plus de difficultés à être identifié comme une entité aux atmosphères et formats variés. "De manière générale, nous sommes très présents sur les marchés, assure Solène Caron. Nos interlocuteurs connus et les futurs potentiels le savent." L'intérêt réside notamment dans la possibilité de rencontrer des acteurs locaux, comme Special Touch Studios, société de production implantée à Marseille.

En attendant, l'un des temps forts de Delcourt sera l'adaptation en série 8x52' des Sentinelles, une bande-dessinée de quatre albums autour de super-héros pendant la Grande Guerre, créée par Xabi Molia et Guillaume Lemans pour Canal+. Diffusion à venir prochainement.

Box-office US : Démarrage magique pour "Wicked", devant "Gladiator II"

Le film musical Wicked – partie 1 (Universal), adapté de la comédie musicale scénique dont l'intrigue se déroule dans l'univers du Magicien d'Oz, réalise un démarrage exceptionnel au box-office étasunien, avec 114 M$ de recettes.

Ce qui relègue assez loin derrière l'autre gros film du week-end : Gladiator II (Paramount). Le péplum de Ridley Scott démarre à 55 M$, un bon score malgré tout.

Leader la semaine dernière, la comédie d'action de Noël Red One (MGM/Amazon) récolte 13,3 M$ ce week-end et totalise 52,9 M$ en dix jours.

Au pied du podium, le film historique Bonhoeffer (Angel Studios) démarre à 5,1 M$.

Enfin, Venom : The Last Dance (Sony) engrange 4 M$ ce week-end et porte son total à 133,8 M$ pour son cinquième week-end en salles.

Box-office US du dimanche 24 novembre 2024

| Rang | Semaine | Titre | Sites | Distributeur | Recette (M$) | Recette / Site | Evol. | Cumul (M$) |

| 1 | 1 | Wicked | 3888 | Universal Pictures | 114 | $29320 | - | 114 |

| 2 | 1 | Gladiator II | 3573 | Paramount Pictures | 55,5 | $15533 | - | 55,5 |

| 3 | 2 | Red One | 4032 | MGM/Amazon | 13,3 | $3295 | -58.6% | 52,9 |

| 4 | 1 | Bonhoeffer: Pastor. Spy. Assassin. | 1900 | Angel Studios | 5,1 | $2694 | - | 5,1 |

| 5 | 5 | Venom: The Last Dance | 2558 | Sony Pictures Releasing | 4 | $1563 | -45.4% | 133,8 |

| 6 | 3 | The Best Christmas Pageant Ever | 2279 | Lionsgate | 3,5 | $1535 | -33.4% | 25,5 |

| 7 | 3 | Heretic | 1622 | A24 | 2,2 | $1376 | -55% | 24,8 |

| 8 | 9 | The Wild Robot | 2110 | Universal Pictures | 2 | $947 | -52.6% | 140,7 |

| 9 | 6 | Smile 2 | 952 | Paramount Pictures | 1,1 | $1165 | -62% | 67,8 |

| 10 | 4 | A Real Pain | 1185 | Searchlight Pictures | 1,1 | $935 | -50.3% | 5 |

La part de femmes réalisatrices en France en léger recul sur 2023

Selon l'étude annuelle du Collectif 50/50, la part des films français réalisés par des femmes est de 29% en 2023, en baisse par rapport à 2022. « Sur les 10 dernières années, elle reste cantonnée entre 20 et 30%. À ce rythme, on peut estimer que la parité ne sera pas atteinte avant 2041 », se désole l'association qui défend la parité et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel français.

Autre chiffre : 36% des réalisateurs·rices de premiers films sont des femmes. Ce chiffre chute à 19% de femmes à partir de la quatrième réalisation. Autrement dit, durant leurs carrières, les réalisateurs tournent davantage que les réalisatrices.

Concernant le financement des films : en 2023, les films réalisés par des femmes bénéficient en moyenne d’un quart de budget de moins que ceux réalisés par des hommes. Sur les 10 dernières années en France, on observe que les plus grosses productions annuelles ne sont jamais signées par des femmes tandis que les 3/4 des réalisatrices bénéficient d’un budget inférieur à 4 M€.

Enfin, le Collectif 50/50 fait le point sur le bonus parité, mis en place par le CNC en 2019 à son initiative. Il s'agit d'une bonification du soutien aux films d’initiative française dont les principaux postes d’encadrement respectent la parité. En 2023, 93% des films réalisés par des femmes étaient éligibles à ce dispositif, contre 16% des films réalisés par des hommes.

L'étude dans son intégralité est disponible en ligne.

Le Conseil d'État rendra sa décision sur C8 et NRJ12 avant la fin novembre

La tant attendue audience publique devant le Conseil d'Etat concernant les recours de C8, NRJ12 et Le Média contre l'Arcom, ce vendredi 15 novembre, s'est terminée par une mise en délibéré de la décision, indique l'AFP qui précise que celle-ci devrait être rendue au cours de la semaine du 18 novembre. Le rapporteur public estime qu'il est trop pour un tel recours, car la décision de l'Arcom n'est pas encore définitive. Si le Conseil d'Etat suit les conclusions du rapporteur public, les recours pourraient être rejetés. "La jurisprudence est solidement établie", a justifié le rapporteur public.

En juillet, l'Arcom avait rejeté les candidatures de C8 et NRJ12 au renouvellement de leur fréquence sur la TNT pour les 10 prochaines années. Elle leur avait préféré les projets des nouveaux entrants OFTV (groupe Ouest-France) et Réels TV (groupe CMI France). Les deux chaînes, ainsi que le projet non-retenu Le Média, avaient alors saisi le Conseil d'Etat.

À ce jour, aucune chaîne sélectionnée pour remplacer C8 ou NRJ12 n'a encore signé de convention avec le régulateur, rien n'est donc figé pour la prochaine décennie. En attendant, C8 a lancé une pétition qui a reçu pour l'instant 700 000 signatures.

Des "Assises du long métrage d'animation" en projet pour 2025

Dans le crise que traverse actuellement l’animation, AnimFrance, le principal syndicats de producteurs du secteur, affirme discuter avec le CNC de possible mesures.

“Le CNC est est un partenaire essentiel pour l’industrie et le dialogue est constant. D’autant plus en ce moment”, affirme Stéphane Le Bars, délégué général d’AnimFrance, lors des Rencontres animation formation à Angoulême vendredi 22 novembre.

“Nous regardons comment nous pouvons essayer d’apporter quelques réponses à court et long terme.” Des mesures conjoncturelles qui peuvent aider l’industrie à mieux traverser la crise, mais aussi des “réflexions plus profondes sur nos mécaniques au regard des évolutions structureslles” que subissent le secteur.

Par ailleurs, Stéphane Le Bars indique que le syndicat a pour projet de lancer “des Assises du long métrage d’animation” avec l’autre organisation de producteurs représentant le secteur, le Syndicat des producteurs indépendants (Spi).

Le délégué générale rappelle le constat selon lequel 25% du financement des longs métrages d’animation est porté en risque par les producteurs. “Les mécanismes de soutien qui ne sont peut-être pas aujourd’hui parfaitement dimensionnés aux besoins”, suggère-t-il.

Le rendez-vous pourraient se tenir au printemps. La question de l’élargir à l’ensemble des questions autour de l’animation reste ouverte. “Pourquoi pas ? Mais peut-être que cela doit être fait à un autre moment”, indique Stéphane Le Bars.

Arnaud Desplechin honoré dans un festival italien

Le cinéaste français Arnaud Desplechin recevra un prix pour l’ensemble de sa carrière à l'occasion du 49e Festival International du Film Laceno d’Oro, qui aura lieu du 1er au 8 décembre 2024 à Avellino en Italie.

Le festival proposera une rétrospective de ses films les plus appréciés, dont Spectateurs !, son dernier long métrage présenté au dernier Festival de Cannes. Arnaud Desplechin animera également une masterclass le samedi 7 décembre.

Fondé en 1959 par le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, le festival Laceno d’Oro est organisé par le Circolo ImmaginAzione d’Avellino. Au cœur de sa programmation, trois compétitions internationales : “Laceno d’Oro 49” (longs métrages de fiction et documentaires) ; “Gli occhi sulla città” (Les yeux sur la ville), centrée sur des courts-métrages explorant les thèmes de l’espace urbain, de l’environnement et des paysages ; et “Spazio Campania”, mettant en lumière des films réalisés dans la région de la Campanie ou par des cinéastes locaux.

"La piel en la primavera" et "Mon gâteau préféré" triomphent à Amiens

Le 44e Festival International du Film d’Amiens (FIFAM) s'est déroulé du 15 au 23 novembre 2024.

Les prix de cette édition 2024 ont été annoncé ce vendredi 22 novembre à la Maison de la Culture d'Amiens. Trente-deux films inédits étaient présentés en compétition : dix fictions et documentaires dans la catégorie longs-métrages, sept moyens-métrages et quinze courts-métrages.

Le jury longs métrages était composé de Hakima El Djoudi (artiste), Pauline Girardot Chevaucheur (déléguée générale de Documentaire sur grand écran), Juliette Grimont (programmatrice du cinéma Gyptis à Marseille), Guslagie Malanda (Actrice, curatrice d’art) et Helio Pu (cinéaste, monteur). Il a décerné son Grand Prix au film La piel en la primavera de Yennifer Uribe Alzate (Colombie, Chili). Une mention spéciale est attribuée à Mon gâteau préféré de Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha (Iran, France, Suède, Allemagne), qui reçoit aussi la mention spéciale du jury étudiants et le Prix du public.

Le palmarès

Grand Prix : La piel en la primavera, Yennifer Uribe Alzate (Colombie, Chili)

Mention spéciale Grand Prix : Mon gâteau préféré, Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha (Iran, France, Suède, Allemagne)

Prix du Jury : Kouté Vwa, Maxime Jean-Baptiste (Belgique, France, Guyane française)

Mention spéciale Prix du Jury : L’homme-vertige, Malaury Eloi-Paisley (France, Guadeloupe)

Prix du Jury Étudiants : Kouté Vwa, Maxime Jean-Baptiste

Mention spéciale Prix du Jury Étudiants : Mon gâteau préféré, Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha

Prix du Public : Mon gâteau préféré, Maryam Moghadam et Behtash Sanaeeha

Grand Prix du Court Métrage : Crushed, Camille Vigny (Belgique)

Grand Prix du Moyen Métrage : Gisèle et moi, Hélène Froc (France)

Mention spéciale Grand Prix du Moyen Métrage : Campus Monde, N'tifafa Y. E. Glikou (France, Sénégal, Bénin)

Prix Documentaire sur Grand Écran : Diaries from Lebanon, Myriam El Hajj (Liban, France, Qatar, Arabie Saoudite)

À Pessac, le rôle du conseiller historique sur les documentaires décrypté

Au festival du film d’histoire de Pessac, vendredi 22 novembre, Virginie Linhart, réalisatrice de documentaires, Céline Nusse, productrice, et Olivier Wieviorka, professeur des universités à lʼENS de Paris-Saclay et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, ont discuté lors d'un débat organisé par la Scam des relations entre historiens et documentaristes.

L’historien a débuté en soulignant que travailler sur un documentaire est "une chance formidable pour un historien", celui-ci pouvant "s’adresser à des centaines de milliers de spectateurs". Il a poursuivi : "Nous parlons au plus grand nombre, nous n’allons pas écrire de la même manière un livre d’histoire et un commentaire pour un documentaire. Il faut avoir un discours simple, mais pas simplificateur."

Désormais, le CNC impose qu’un conseiller historique soit consulté lors de la production et de l’écriture. "La rencontre avec un historien est toujours exceptionnelle, souligne Virginie Linhart. Nous sommes toujours dans l'idée de rendre un sujet le plus entendable possible, le plus incarnable possible." Et cette collaboration est une nécessité tant l’histoire comporte différentes interprétations, créant même des conflits entre spécialistes. "Parfois même si les choses sont exactes, elles ne sont pas vraies, comme une succession de notes ne fait pas de la musique", lance Olivier Wieviorka. L'historien a également expliqué que les relations entre conseiller et réalisateurs peuvent être délicates.

Virginie Linhart, dont le film François Mauriac, mémoires intimes a remporté le prix du jury de la Ville de Pessac cette année au festival, explique écrire les commentaires de ses films au moment du montage. Ainsi, un conseiller vient vérifier et relire les informations à ce moment et non pas avant que les images soient tournées. "Cela ne m’est presque jamais arrivé d’avoir un historien comme co-auteur", confie la réalisatrice. Parfois même, les documentaristes inspirent le travail des historiens, comme c’est le cas de Virginie Linhart et de son film Vincennes, l'université perdue sur l’établissement dissous en 1980 et dont il ne reste aucune trace dans le bois parisien. À la suite de sa sortie, plusieurs spécialistes se sont penchés sur l'histoire du centre universitaire.

Le débat autour de la colorisation des images toujours d’actualité

Avec l’augmentation des diffusions de documentaires historiques en prime time, les diffuseurs ont souhaité que les archives, notamment celles de la Seconde Guerre mondiale, soient colorisées. Mais cet effet de mode crée le débat entre les documentaristes, qui pensent notamment que la colorisation dénature l’archive. "Cela dépend du cahier des charges du diffuseur, explique Virginie Linhart. La colorisation va être demandée selon les cases, les attentes par rapport au nombre de spectateurs et le budget, car la colorisation coûte cher."

Dans la salle, Yves Jeuland, réalisateur, souligne l’incohérence de cette demande et indique refuser toute colorisation. "Cela n’a aucun sens de demander, comme cela est fait sur les films Apocalypse, de mettre en couleurs toutes les images sauf celles des camps", fustige-t-il. Olivier Wieviorka partage en partie ce point de vue, mais ajoute quelques nuances. Selon lui, coloriser peut beaucoup apporter à un film et notamment aux spectateurs. "C’est une chance, cela rend une image plus parlante", explique-t-il. En conclusion, l’historien a également indiqué avoir déjà été conseiller pour des fictions, mais qu’il s’agit là d’un travail encore plus délicat car les velléités dramaturgiques du réalisateur peuvent s’entrechoquer avec les faits historiques.

Revue de presse

Pour Stéphane Sitbon-Gomez de France Télévisions, « l’audiovisuel public doit coopérer, pour bien faire notre boulot »

Le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions estimé que le rapprochement entre France 3 et France Bleu confirme la nécessité pour les médias publics français de s’unir. (…)

Stéphane Sitbon-Gomez : Entre 2018 et 2022, à la demande de l’Etat, nous avons économisé 400 M€. C’est colossal. D’autant que, dans le même temps, il nous a été demandé de tripler la place de la proximité sur nos antennes, d’augmenter la part consacrée à la jeunesse, d’amplifier nos efforts sur l’information, l’information continue et la lutte contre les fake news et, enfin, de doubler l’investissement sur le numérique. J’ajoute que dans le même temps, on a monté nos investissements sur la création de 390 M€ à 440 M€. Nos obligations dans le cinéma s’élevaient à 55 millions M€, on est passé à 80 M€. Nos missions ne cessent de croître, c’est très bien. Mais il faut le temps et les moyens de les remplir. C’est certain qu’une gouvernance unique accélérera les transformations.

Comment ?

Prenons l’exemple concret du rapprochement de France 3 et de France Bleu qui est, pour moi, la plus grosse révolution du service public depuis cinquante ans. Si on additionne les forces des deux antennes, nous serons plus puissants. Aujourd’hui, France 3 ne couvre pas assez les zones périurbaines, rurales, et les banlieues. Ensemble, on aura un maillage du territoire beaucoup plus serré et une capacité de production d’information beaucoup plus forte. Alors qu’il y a quelques années on s’interrogeait encore sur son identité, depuis 2020, France 3 assume pleinement sa vocation de chaîne des régions : on a porté les matinales de France Bleu sur les antennes de France 3, de manière à renforcer l’hyperproximité. Avant même d’en recueillir les fruits en matière d’audience, c’est un signal à destination du public pour qu’il sache que sa chaîne est enracinée. (…)

Pourquoi France Télévisions est-elle la seule des entreprises de l’audiovisuel public à défendre cette holding et cette fusion ?

Depuis l’éclatement de l’ORTF en 1974, il y a un dogme que radio et télé ne font pas bon ménage. C’est une vision datée, aujourd’hui on sait que l’union fait la force. Regardez l’univers médiatique dans lequel nous sommes, avec quelques médias qui saturent la conversation publique, mais aussi la menace pour la démocratie que représente le X d’Elon Musk… Quand on travaille à France Médias Monde, à Radio France, à France Télé, tout le monde se lève le matin pour la même chose : un projet éditorial d’intérêt général. Et ça, c’est la profession de foi de l’audiovisuel public. En Europe, sauf en Suède et en France, tous les audiovisuels publics se sont rapprochés. Parce que la révolution numérique a créé une rupture majeure dans nos façons de travailler, qui fait qu’on n’est plus définis par notre canal de diffusion (radio, télé, etc.). On doit coopérer. Pas pour faire plaisir à l’Etat, mais pour bien faire notre boulot de service public. (…)

Propos recueillis par Aude Dassonville