Jean-Jacques Annaud : « le cinéma français est mal à l’aise vis-à-vis du spectacle »

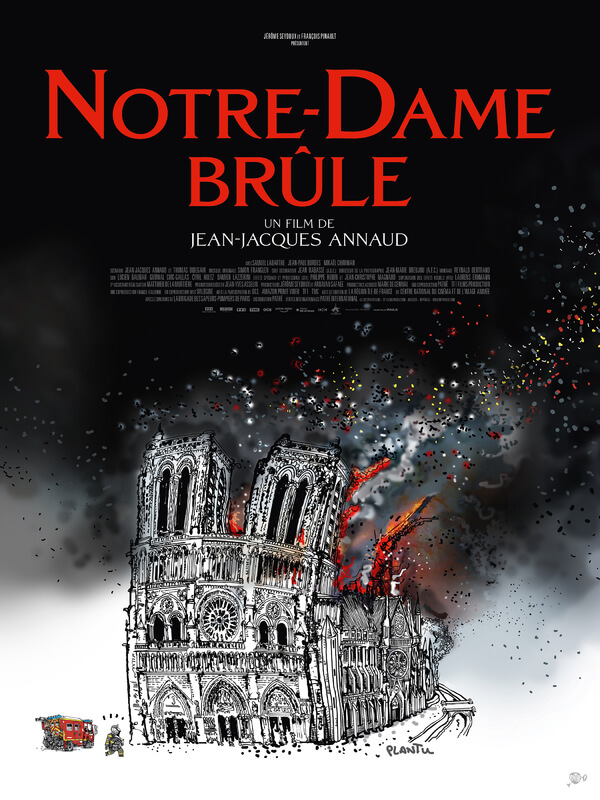

Reconnu pour ses grandes productions internationales, de son thriller médiéval Le Nom de la Rose à son film de guerre Stalingrad en passant par ses fresques animalières comme L’Ours ou Le Dernier Loup, Jean-Jacques Annaud a récemment tourné son premier long métrage en langue française depuis quarante ans, Notre-Dame brûle. Un film qui revient sur le sauvetage de la cathédrale en proie aux flammes la nuit du 15 avril 2019. Le cinéaste revient sur la conception de cette œuvre épique tout en évoquant sa carrière et son regard sur l’industrie du cinéma français et international.

À l’origine, Notre-Dame brûle est une initiative du groupe Pathé qui souhaite développer des films mettant à l’honneur le patrimoine culturel français comme Eiffel et Les Trois Mousquetaires. Comment avez-vous été approché ?

Il se trouve que je suis très ami avec Jérôme Seydoux qui est un homme d’une grande droiture, ce qui n’est pas si courant dans l’industrie du cinéma. Il m’a fait part de son idée de produire un film documentaire pour les grandes salles de cinémas équipées en Atmos et en IMAX. Mais j’ai compris que nous n’aurions pas suffisamment de matière et d’archive pour un film documentaire. Il était nécessaire de plonger dans l’action et les événements. J’ai alors développé une structure dramatique qui l’a convaincu de produire un vrai film de cinéma avec une approche nerveuse et immersive digne des œuvres de Paul Greengrass comme Vol 93. Même si, dès lors, le budget s’établissait à plus de 25 millions d’euros. Pathé a été un soutien des plus précieux et m’a permis de tourner mon premier film en France et en langue française depuis Coup de tête en 1979. Il est rassurant de pouvoir s’appuyer sur un si grand groupe qui peut et sait développer un cinéma français ambitieux alors que j’avais dû bénéficier d’une coproduction germano-italienne pour monter Le Nom de la Rose ou encore de l’appui de la Warner et de Disney pour réaliser L’Ours. Même mon adaptation du roman de Marguerite Duras, L’Amant, n’aurait pas pu se faire sans le soutien de Columbia.

C’est essentiel selon-vous de penser et concevoir des films avant tout pour un public international ?

Mes films ont été distribués sur tous les territoires, y compris Sa Majesté Minor qui a pourtant fait un flop, à l’exception de Coup de tête qui était trop ancré dans la culture française. Lorsque j’écris une histoire, je veux qu’elle soit comprise et appréciée aussi bien par les spectateurs français qu’argentins, japonais, chinois ou australiens. Ma vie m’a incité à cela. J’ai vécu à Los Angeles, à Londres, en Allemagne, en Chine, au Cambodge… Je suis un français de l’étranger. J’ajoute que l’industrie cinématographique est internationale. Si on ne travaille pas dans cet esprit là, alors on ne fait plus que des films régionaux. On m’a toujours reproché cet état d’esprit. À tel point que j’ai fini par quitter la France tant j’ai été lassé de l’acharnement de la presse française à mon égard.

Y compris sur vos adaptations pourtant plébiscitées du Nom de la Rose et de L’Amant qu’on vous a reproché de tourner en langue anglaise…

Alors que ce n’était pas du tout de mon fait. Sur Le Nom de la Rose, c’est l’auteur du roman Umberto Eco lui-même qui m’a demandé de réaliser le film dans le latin contemporain qui, selon lui, était l’anglais. Quant à L’Amant, Marguerite Duras avait un sens aigu des affaires. Elle savait qu’en adaptant son roman en anglais, nous pourrions accéder à tout le marché international. Alors que faire ce film en français nous aurait pénalisé puisque les anglo-saxons refusent de doubler ou de sous-titrer les films étrangers qu’ils diffusent dans leurs salles.

Pour en revenir à Notre-Dame brûle : quelle histoire ! La réalité semble avoir dépassé la fiction…

En me plongeant en détail dans les événements de cette nuit cauchemardesque, j’ai compris à quel point la réalité des faits et des événements était invraisemblable. Aucun auteur n’aurait pu écrire un tel récit sans qu’on lui reproche ses excès. Mais avec mon coscénariste Thomas Bidegain, nous avons veillé à vérifier et authentifier chacun des faits dans le détail. En apprenant la nouvelle de l’incendie, j’ai immédiatement saisi à quel point nous étions dans un schéma incroyablement cinématographique et très construit d’un point de vue dramatique. Tout cela se prêtait à la réalisation d’un film avec une portée mondiale comme je les aime. D’autant plus que nous avions une star internationale qui est Notre-Dame de Paris. Et il s’agit d’une femme (rires). De plus, comme le disait Alfred Hitchcock : « meilleur est votre méchant, meilleur est votre film ». Ici, nous avons un méchant des plus charismatiques : le feu. Il s’apparente vraiment au Diable.

Vous parvenez à créer du suspense alors que nous savons, avant même de voir le film, que la cathédrale est toujours debout et que les pompiers ont gagné leur combat…

Il existe deux sortes de thriller. Soit vous essayez de faire comprendre aux spectateurs qui est à l’origine du drame. Soit vous essayez d’immerger les spectateurs dans ce drame pour qu’ils puissent le vivre de l’intérieur. C’est une bien meilleure source de suspense. En effet, si le public devine le dénouement de votre intrigue avant la fin de votre film, vous perdez votre pari. Mais s’il reste captivé par les événements et se demande constamment comment vos personnages vont remporter cette lutte insensée, vous avez gagné. D’une manière générale, j’aime les films qui me remplissent d’émotions positives. Si la cathédrale s’était effondrée, s’il y avait eu des morts ou si les trésors n’avaient pu être sauvés, je n’aurais pas fais ce film. Je voulais rendre hommage à ces héros anonymes et qui souhaitent le rester.

Lorsqu’on connaît votre riche filmographie, très portée sur les grandes fresques populaires, vous sembliez être le seul cinéaste français, hormis Luc Besson, à pouvoir vous emparer d’une telle histoire ?

J’ai été obligé de m’exiler à l’étranger pour tourner les films que je souhaitais faire alors que je ne m’étais jamais imaginé produire un cinéma international dans ma jeunesse. J’ai grandi en banlieue. Hollywood me semblait être le cosmos (rires). D’autant plus que je n’aimais pas le cinéma américain lorsque j’étais enfant. Ce sont surtout les oeuvres de David Lean et d’Akira Kurosawa qui m’ont inspiré. C’est ce cinéma là qui m’emporte, qui me rend meilleur, qui m’apprend des choses, où je suis envahi par un spectacle, une émotion et la découverte d’une culture. François Truffaut disait qu’un bon film devait aussi être un bon documentaire. C’est ce que je me suis efforcé de faire avec Le Nom de la Rose ou Stalingrad qui nous plongent dans une époque. C’est aussi le cas de L’Ours que j’ai eu tant de difficultés à financer car les investisseurs me demandaient quel acteur interpréterait l’ours et en quel langue ce dernier s’exprimerait (rires).

Comment expliquez-vous votre besoin de vous confronter à des histoires et des genres si différents de film en film ?

Déjà, j’aime me mettre en danger. Ensuite, j’ai été marqué par certaines rencontres qui m’ont prévenu du danger à s’enfermer dans un seul genre. Lorsque j’étais étudiant à Louis Lumière puis à la Fémis, je fréquentais régulièrement la Cinémathèque. Un jour, le cinéaste italien Vincente Minnelli est venu y donner une conférence. Il affirmait ne pas comprendre comment un tel temple de la cinéphilie pouvait l’inviter et lui rendre hommage. Il n’avait plus aucune considération pour son travail tant il s’ennuyait à ne faire que des comédies musicales. À tel point qu’il ne supportait plus ni la musique, ni les danseurs, ni les chanteurs. Mais il était tellement identifié dans cette typologie de films que les producteurs ne le laissaient jamais faire autre chose. Le public aussi n’attendait que cela de lui. Après avoir remporté l’Oscar du meilleur film étranger pour mon premier long métrage, La Victoire en chantant, un dirigeant de studio hollywoodien m’a présenté Alfred Hitchcock qui m’a lui aussi avertit sur les dangers à s’enfermer dans un seul genre de cinéma tant il avait dû lutter pour concevoir un film d’horreur aussi audacieux que Psychose.

Bien que tourné en IMAX et conçu pour les salles de cinéma, la structure narrative de Notre-Dame brûle, qui mêle des scènes de fictions à des images d’archives, évoque celle des documentaires fictionnés que l’on peut produire pour la télévision. N’avez-vous pas craint que l’on attribue à votre long métrage le qualificatif de « téléfilm » ?

On ne construit pas un scénario pour le cinéma de la même manière que pour la télévision. Et cela pour une raison très simple, lorsqu’un spectateur se rend dans une salle de cinéma, c’est un acte volontaire. Il fait le choix de voir un film précis. Vous avez donc vingt minutes pour le faire entrer dans votre histoire, en établissant vos personnages, avant de le plonger pleinement dans l’action. Or, à la télévision, si l’action n’arrive pas dès la première minute, le spectateur change de chaîne. Dans Notre-Dame brûle, les prémices de l’incendie débutent onze minutes après que le film ait débuté. Si j’avais réalisé un téléfilm, j’aurais dû l’ouvrir directement sur l’incendie pour ne pas perdre le public. Un film de cinéma est une œuvre qui résonne comme une symphonie. On l’écoute du début à la fin. Le public a une attitude différente vis-à-vis du cinéma. Devant votre poste de télévision, vous pouvez cumuler les activités. Mais se rendre dans une salle demande trop d’organisation pour que vous vous désintéressiez de ce qui se déroule à l’écran.

Une production de l’envergure de Notre-Dame brûle reste rare dans le cinéma français mais elle prouve que nous avons des équipes techniques suffisamment performantes pour en produire plus souvent…

J’ai bénéficié de la meilleure équipe que j’ai jamais eue dans ma vie. Elle m’a rendu ce tournage incroyablement facile. Pour cela, nous avons dû fournir un important travail de préparation en amont du tournage. J’aurais pu avoir un accident et m’absenter du plateau durant plusieurs jours, les scènes auraient néanmoins été tournées exactement comme je le souhaitais. J’avais préparé un découpage technique précis et tous les axes de caméra avaient été prédéterminés. À tel point que nous sommes parvenus à boucler le tournage pour une somme légèrement inférieure au budget initialement prévu et nous avons livré le film avec presque deux mois d’avance.

Dans ce cas, comment expliquez-vous que nous ne produisions pas plus souvent de tels films, à la fois spectaculaires, populaires et pouvant s’exporter facilement à l’international ?

Tout simplementparce que ce n’est pas la doxa du cinéma français qui est de produire des films avec un sentiment de réalisme qui nie la notion de décor. C’est l’héritage de la Nouvelle Vague dont les grands principes étaient de tourner avec une caméra à l’épaule et un éclairage simplifié. Il en résulte qu’aujourd’hui, notre cinéma s’avère mal à l’aise vis-à-vis du spectacle. Ridley Scott et moi-même sommes amis depuis nos débuts dans la réalisation de films publicitaires. Il m’a récemment confié que nous n’étions pas des acteurs de la Motion Picture Industry mais de l’Emotion Picture Industry. C’est dans cette logique que je m’inscris. J’aime que mes films soient vus par le plus grand nombre.

La récente Cérémonie des César a néanmoins prouvé que le cinéma français ne manquait pas d’ambition avec des œuvres de l’ampleur d’Illusions Perdues et d’Annette…

Nous avons du talent. C’est indéniable. Mais nous avons néanmoins perdu un certain savoir-faire ainsi que des corps de métiers. Les cinéastes de la Nouvelle Vague n’étaient pas très friands des tournages en studios. Alors ces derniers ont fait faillite. J’ai connu l’époque des studios de Saint Maurice, de Joinville, de Boulogne, de Billancourt ou d’Epinay. C’était de grands studios de cinéma. J’ai en partie tourné Notre-Dame brûle à la cité du cinéma. Je m’y suis senti à l’étroit. Le plus grand des studios disposait d’une surface de 1 500 m². Alors que j’ai récemment tourné dans des studios chinois de 10 000 m². En France, il n’y a même plus d’atelier de conception. Pour reconstruire certaines parties de la cathédrale, j’ai été contraint de faire appel à des sculpteurs, des peintres ou des staffeurs qui étaient à la retraite. On ne trouve plus de tels métiers dans la nouvelle génération de techniciens. C’est regrettable. Car ils sont plus que nécessaires pour mener à bien de tels projets.